[Nom : Pfennigturm]/[Commanditaire : inconnu]/[Date : 1321]/[Localité : Strasbourg]/[Altitude : 141m]/[Association : -]

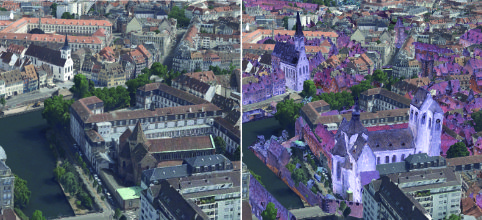

La Pfennigturm (Tour aux Pfennigs) était un édifice médiéval de Strasbourg situé à l’angle de la Barfüßerplatz, ou place des Cordeliers, désormais place Kléber.

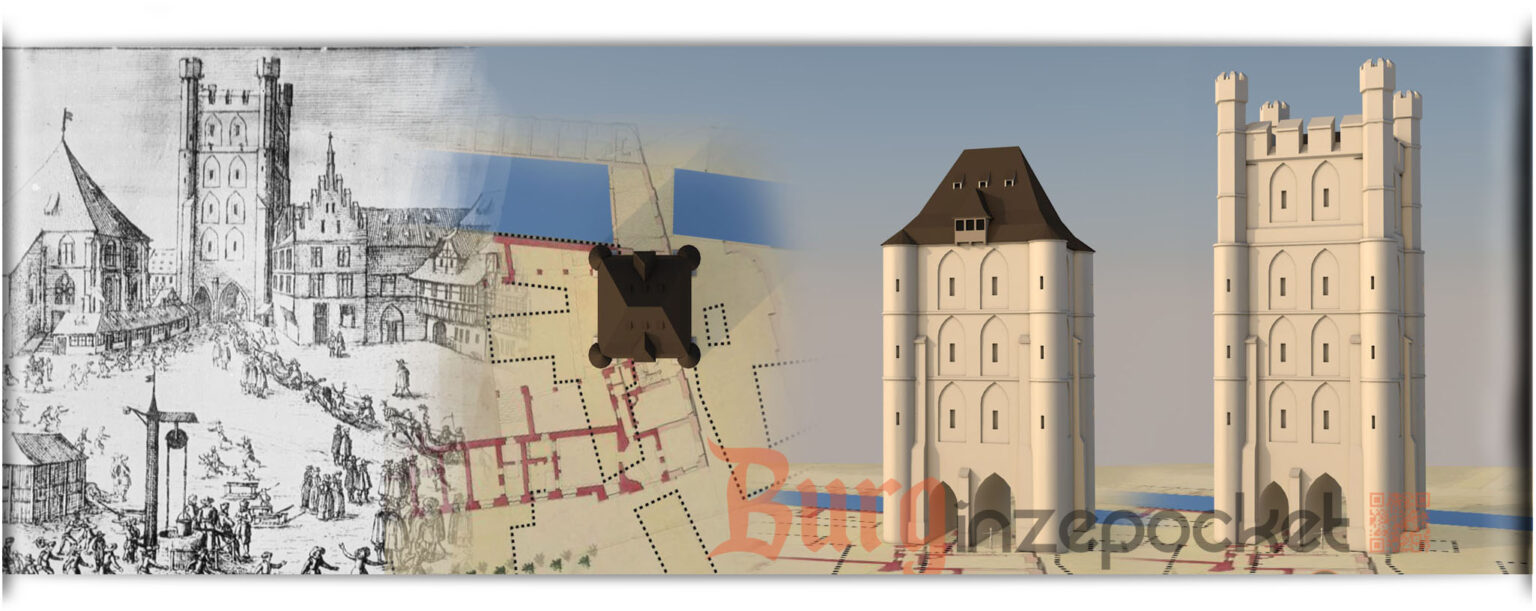

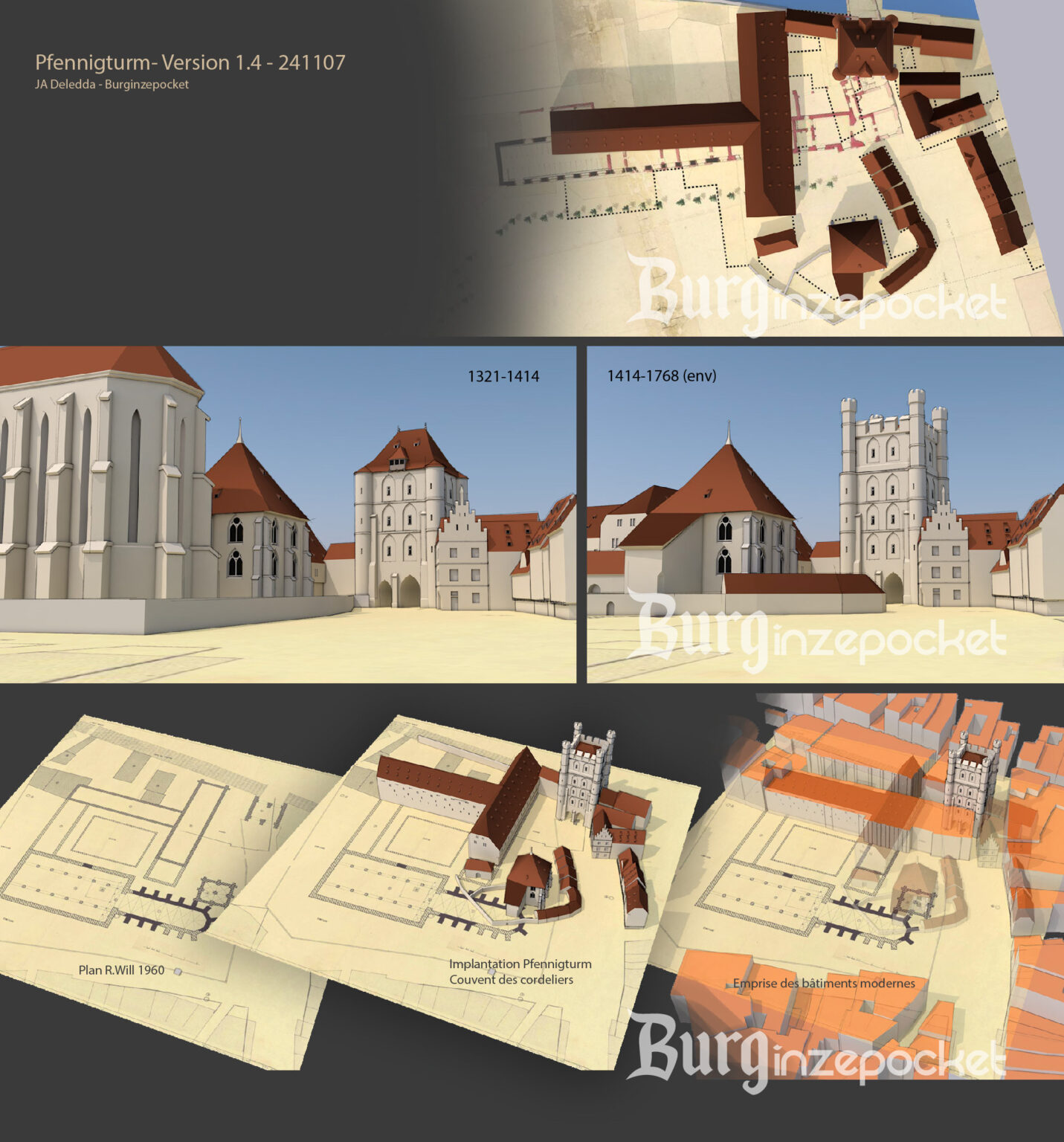

La Tour aurait été construite vers 1321 dans l’enceinte médiévale nord (Rindshüterthor), d’une hauteur de 3 étages avec 4 tours d’angle et coiffée d’une toiture. Elle avait pour vocation d’abriter le Trésor de la ville, ainsi que des archives, la Bannière de la Ville et aurait également servi au corporations qui y tenaient banquets. Son architecture est connue grâce à de nombreuse représentations picturales et sa présence sur le plan de Strasbourg de 1725. Elle indique, en plus de sa fonction de coffre fort, une fonction militaire qui fermait les remparts à cet endroit. La Pfennigturm était de base carrée et comportait deux grandes portes asymétriques, surmontées de trois étages donnant accès au pont qui enjambait la rue de la haute-montée alors encore en eau.

En 1414, le toit frappé par la foudre, est incendié. La tour sera alors rehaussée d’un étage coiffé de tours crénelées et lui confère une silhouette singulière pour la région, plus habituelle outre manche (Middleton Towers, Tattershall Castle…). L’édifice est partiellement rasé en 1745 puis détruit en 1768 lors des travaux d’aménagement de la grande Waffenplatz et de l’Aubette, qui font également disparaitre le couvent des Cordeliers. La place d’Armes deviendra ensuite la célèbre place Kleber qui ne laisse rien transparaitre de son tumultueux passé architectural.

Extrait des cahiers Alsaciens d’archéologie (p65) par Robert Will 1968 :

Le couvent et ses dépendances étaient protégés par une haute muraille percée de portes. Celle donnant accès au cimetière et à l’église était située du côté de l’actuelle Maison Rouge, une autre ouvrait vers la place de l’Homme de Fer, une troisième enfin était orientée vers l’actuel passage de la Pomme de Pin. A la fin du XVe siècle, le domaine des Cordeliers était donc extrêmement vaste, il comprenait le terre-plein central de la place Kléber actuelle, plus l’emplacement des immeubles situés au Nord de la place, de l’Aubette jusqu’à la rue de la Haute-Montée, et limité à l’Ouest par la place de l’Homme de Fer, à l’Est par la rue des Grandes-Arcades. Le terrain d’un seul tenant appartenant aux Cordeliers était de 130 ares environ. C’était une des plus grandes parcelles occupées par une communauté religieuse à l’intérieur de la ville. À titre de comparaison, le couvent des Dominicains, qui joua un rôle analogue à celui des Cordeliers – tous deux maisons provinciales de la Germanie supérieure, doublés d’une université – ne possédait que 105 ares.

Quid de la hauteur de la Pfennigturm ?

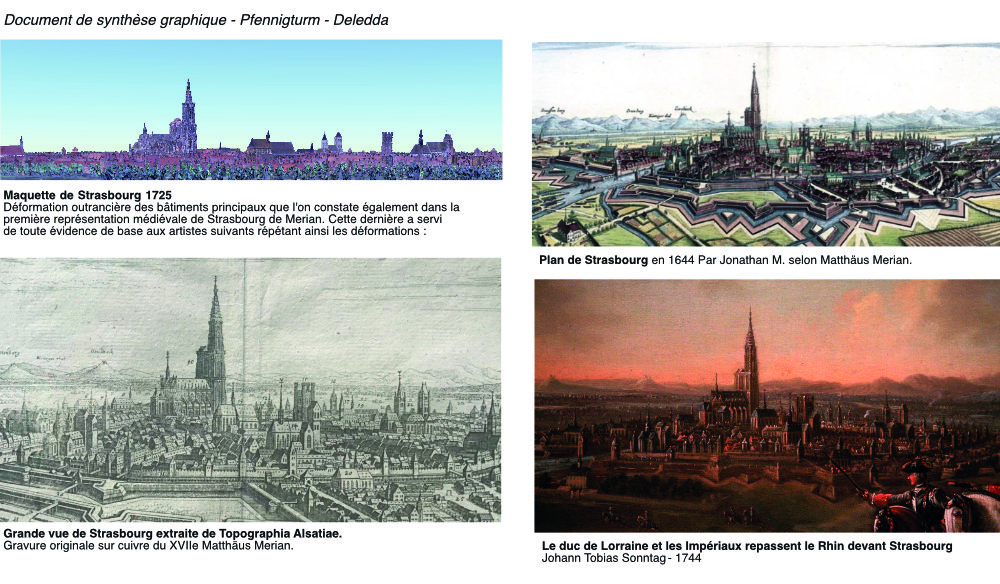

La restitution proposée ici est basée sur les différentes sources iconographiques, toutes antérieures à l’existence de moyens de captation indiscutables cela va de soi.

Citons dans l’ordre : le plan Morant de 1528 où la Pfennigturm est particulièrement mise en avant, La vue générale de Strasbourg de Daniel Specklin 1587, la gravure l’Hiver, de Wensel Hollar de 1629, un dessin de 1640 (auteur inconnu), la vue de Strasbourg de Merian, la maquette de Strasbourg de 1725, la peinture de J.T. Sonntag, L’arrivée du Duc de Lorraine à Strasbourg 1744, un dessin de Xavier Sandman réalisé au 19e (d’après un dessin de 1622) ainsi que d’autres vue du 19e qui sont des copies ou interprétations des références précédemment citées.

La vue proposée par W. Hollar ou le dessin de 1640 sont réalisées in situ et n’ont pas vocation à magnifier ou minimiser un bâtiment en particulier est peuvent donc être prises comme base de représentation raisonnable.

NB : Concevoir et réaliser des images est notre métier, mais ce projet est le résultat de centaines d’heures de travail non rémunérées. Il a nécessité le soutien des associations, archéologues et historiens qui nous accompagnent dans cette aventure depuis des années, et est accueilli avec enthousiasme par le public auquel il est présenté.

À ce jour et malgré nos démarches auprès des organismes culturels concernés, nous ne bénéficions pas de financements à la hauteur de la tâche nous permettant d’avancer aussi vite que nous le souhaiterions.

Merci pour votre soutien sur Tipeee ou par l’achat de D’Burgvine, notre cuvée des châteaux !